(1)

努力する人は希望を語り、

怠ける人は不満を語る。

(2)

何でもいいから夢中になるのが、

どうも、人間の生き方の中で、

一番いいようだ。

(3)

人間はだれでも、

自分の一生を成功だとは考えないまでも、

失敗だとは思いたくない。

(4)

これから何年、何十年生きても、

おそらく人生というものなど解りっこないに違いない。

ただ、

そうした解らない人生というものの終局点に立ったとき、

人生を肯定する立場に立っていたい。

(5)

自分が歩んできた過去を振り返ってみると、

何とたくさんのすばらしい、

一生に一度の出会いがあることか。

(6)

人生がたった一年しか残されていないんなら、

おれは本当に妥協なく生きてみたい。

本当に会いたい人に会いたい。

本当に話したい人と話したい。

本当にやりたいことをやりたい。

本当に行きたいと思うところへ行きたい。

本当に見たいと思うものを見たい。

一体、自分はこれまで何をしていただろう。

(7)

万事、焦ることはない、

ゆっくりやればいつか事は成る。

(8)

どんな幸運な人間でも、

一度は死にたい程悲しくて辛いことがある。

(9)

大体、人間というヤツは、

年齢をとるとロマンティックになるよ。

若い者はロマンティックだなんて笑うが、

あれは本当は嘘だ。

若い時は、驚くほど現実的だよ。

(10)

どうやら幸福というものは

ひどく平凡なことの中にある。

静かな眼、おだやかな心、健やかな体、

平穏な日々そうした状態以外の何ものでもないらしい。

(11)

人間というものは、

自分が恩恵を受けたたくさんのことを、

それを思い出そうとしないと思い出さないものである。

(12)

若い人たちはもっと積極的に一期一会の精神を、

日々の生活の中に生かすべきである。

(13)

人間のやることに結末などはつけられないのだ。

いつだって、中途半端なのだ。

しかし、それでいいではないか。

そもそも結末をつけようというのが、

おこがましい限りだ。

(14)

幸福は求めない方がいい。

求めない眼に、求めない心に、

求めない体に、求めない日々に、

人間の幸福はあるようだ。

(15)

一生の仕事が無駄になった人が

世の中にはたくさんいる。

私たちの今日の文化は、

そういう“尊い犠牲”の上に成り立っている。

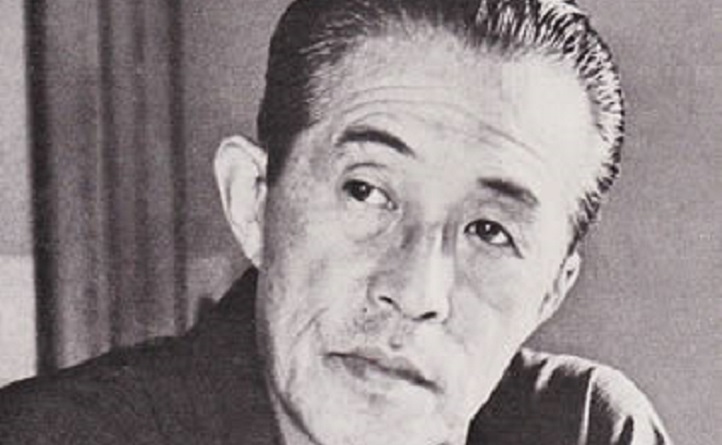

井上靖(いのうえ やすし、1907年(明治40年)5月6日 – 1991年(平成3年)1月29日)、日本の小説家・詩人。主な代表作は「闘牛」「氷壁」(現代小説)、「風林火山」(時代小説)、「天平の甍」「おろしや国酔夢譚」(歴史小説)、「敦煌」「孔子」(西域小説)、「あすなろ物語」「しろばんば」(自伝的小説)、「わが母の記」(私小説)など。1950年(昭和25年)「闘牛」で芥川賞を受賞、私小説・心境小説が主流だった敗戦後の日本文学に物語性を回復させ、昭和文学の方向性を大きく変えた戦後期を代表する作家のひとり。劣等感から来る孤独と人間の無常を、時間と空間を通した舞台と詩情あふれる文体・表現によって多彩な物語のなかに描き、高い評価を得た。10代から83歳の絶筆まで生涯にわたって詩を書きつづけた生粋の詩人でもある。1950年代は、いわゆる中間小説とよばれた恋愛・社会小説を中心に書いたが、徐々にその作風を広げ、1960年代以降は、中央アジアを舞台とした西域ものと呼ばれる歴史小説、幼少期以降の自己の境遇を基にした自伝的小説、敗戦後の日本高度成長と科学偏重の現代を憂う風刺小説、老いと死生観を主題とした心理小説・私小説など、幅広い作品を手掛けた。まだ海外旅行が一般的でない昭和期に、欧米の大都市からソ連、中央アジア・中東の秘境まで数々の地を何度も旅しており、それを基にした紀行文や各地の美術評論なども多い。1980年(昭和55年)には日中文化交流会会長、1981年(昭和56年)には日本ペンクラブ会長に就任し、以後、文壇・文化人の代表としても国内外で積極的な文化活動を行った。日本芸術院会員、文化功労者、文化勲章受章。